Kemerdekaan Hampa di Tanimbar: Air Langka, Harga Barang Melonjak, Rakyat Tercekik

Oleh : Nik Besitimur (Wakaperwil KPK TIPIKOR)

Kemerdekaan adalah anugerah terbesar bagi bangsa ini. Delapan puluh tahun sudah merah putih berkibar, simbol perjuangan yang ditempuh dengan darah, air mata, dan pengorbanan nyawa para pahlawan. Namun, di Kepulauan Tanimbar, kemerdekaan masih terasa hampa. Ia lebih sering hadir sebagai upacara seremonial ketimbang kesejahteraan nyata bagi rakyat yang terus hidup dalam jerat kemiskinan, krisis air bersih, dan mahalnya harga kebutuhan pokok.

Ironi paling telanjang tampak pada meja makan rakyat. Beras, gula, minyak goreng, bahkan garam kini seolah barang mewah. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi di Maluku meroket dari 1,88 persen pada Juni 2025 menjadi 2,99 persen pada Juli 2025, dengan lonjakan tertinggi pada kebutuhan pokok. Transportasi laut kerap dijadikan alasan klasik, namun persoalan sesungguhnya adalah lemahnya perhatian pemerintah dalam memastikan distribusi logistik yang adil. Sementara itu, para pejabat daerah bisa dengan mudah berulang kali melancong untuk perjalanan dinas ke kota besar.

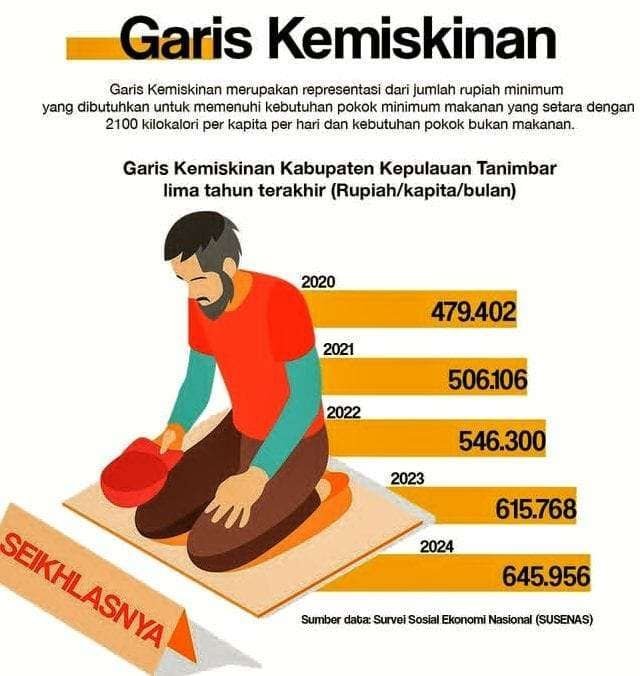

Di balik angka inflasi, potret kemiskinan ekstrem di Tanimbar masih mengiris nurani. Tahun 2022, sekitar 18,64 persen penduduk atau 20 ribu lebih jiwa masuk kategori miskin ekstrem. Bahkan hingga kini, 23–24 persen warga Tanimbar masih hidup di bawah garis kemiskinan. Dengan kata lain, seperempat rakyat di kabupaten ini belum benar-benar merdeka dari penderitaan.

Krisis air bersih menambah pilu kemerdekaan. Warga Desa harus berjalan kaki hingga 40 menit hanya untuk mengisi jerigen kecil. Di Saumlaki, ibukota kabupaten, meski ada dua sumber mata air utama, keterbatasan infrastruktur membuat distribusi tak menjangkau seluruh rumah tangga. Ada yang terpaksa membeli air dengan harga tinggi, ironis di wilayah yang dikelilingi laut luas.

Lebih jauh, Tanimbar menghadapi darurat gizi. Angka stunting di Maluku meningkat dari 26,1 persen pada 2022 menjadi 28,4 persen pada 2023, dan Tanimbar masuk dalam kategori “waspada” dengan prevalensi di atas 25 persen. Target nasional 14 persen terasa bagai utopia. Bagi anak-anak Tanimbar, merdeka berarti sekadar bisa tumbuh tanpa tubuh kerdil dan otak terhambat karena gizi buruk.

Sektor kesehatan dan pendidikan pun tak kalah terpuruk. Banyak puskesmas di desa-desa hanya berdiri sebagai bangunan tanpa dokter, tanpa obat, tanpa pelayanan darurat. Pasien kritis sering terjebak menunggu kapal untuk dirujuk ke Saumlaki, bahkan ada yang meregang nyawa di tengah laut karena keterlambatan penanganan. Di bidang pendidikan, sekolah rusak, guru honorer tak sebanding dengan jumlah murid, dan biaya transportasi antar pulau memaksa sebagian anak putus sekolah. Kemerdekaan terasa asing di bangku kelas yang kosong dan ruang belajar yang lapuk.

Beginilah wajah kemerdekaan di Tanimbar: rakyat hidup di bawah garis kemiskinan, anak-anak stunting, ibu rumah tangga menangis diam-diam karena tak tahu apa yang akan dimasak malam nanti. Namun, pejabat lebih sibuk dengan seremoni, pidato, dan pesta kembang api. Ini bukan sekadar ironi, ini pengkhianatan terhadap amanat UUD 1945 yang menegaskan kewajiban negara untuk “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa.”

Apakah jeritan rakyat Tanimbar bukan bagian dari tumpah darah Indonesia? Apakah penderitaan mereka terlalu jauh untuk didengar dari gedung-gedung kekuasaan di pusat? Jika para pahlawan dahulu rela mengorbankan nyawa untuk kemerdekaan, apa yang telah dikorbankan para pemimpin hari ini untuk memastikan kesejahteraan rakyatnya?

Kemerdekaan tidak boleh diukur dari kibaran bendera atau gegap gempita upacara. Kemerdekaan harus hadir nyata: dalam harga sembako yang terjangkau, dalam air bersih yang mengalir di rumah, dalam anak-anak yang tumbuh sehat, dan dalam sekolah yang bisa mendidik generasi masa depan. Tanpa itu semua, perayaan kemerdekaan hanyalah pesta hampa indah di luar, getir di dalam.

Tanimbar layak mendapatkan perhatian lebih. Pemerintah pusat harus memastikan pembangunan tidak hanya berhenti di meja birokrasi, tetapi benar-benar menjangkau pelosok. Pemerintah daerah pun tidak boleh lagi berlindung di balik alasan geografis dan keterbatasan anggaran. Justru di situlah tanggung jawab: menjadikan daerah terpencil merasakan kemerdekaan yang sama seperti rakyat di pusat kekuasaan.

Rakyat Tanimbar tidak menuntut kemewahan. Mereka hanya ingin kehidupan layak: air yang mengalir, harga barang yang bisa dijangkau, layanan kesehatan yang hadir, dan pendidikan yang membuka harapan. Itulah kemerdekaan yang sesungguhnya. Tanpa itu, kemerdekaan di Tanimbar hanyalah mitos pesta di atas penderitaan rakyat.

Tidak ada komentar